西方人在quora里掰着手指问:“我们如果不再进口中国产品瑞银投资,它会怎么办?”这话着实可笑,如果真有那么一天的话,或许他们首先该担心的是自己。

媒体已经用数据精准展示了“中国制造”的渗透率:厨房、阳台、浴室、卧室、储物间,无处不在。可问题也来了,真要咱中国自己掐断对西方的出口,能扛得住吗?

这问题背后是现实测试:出口型结构如何承压,高端制造怎么上台,全球供应链有没退路。美国关税砸得狠,中国压力也真实。今天就从这道题开始,掰开揉碎,一段段拆给你看。

一停货,西方阳台厨房先趴窝

美国对中国制造的依赖度有多高?想要回答的话,可以先来看一看这一篇名为《Your Home Without China》的报道,它站在家庭这个维度全面展示中国产品的渗透率。

厨房里,烤面包机的进口来源99%以上来自中国,没留余地。阳台上,金属椅和遮阳伞占比七成以上,换成其他国家生产的价格直接翻倍。

储物间里,放国庆烟花的盒子上写着四个字:“中国制造”。美国人想庆祝独立日,还得靠从中国进口的烟花做气氛。

产品门类全,品类穿透深,是这组数据的核心特征。浴室里的化妆刷、电动剃须刀、急救包都离不开中国制造。

这些商品的供应链无法在短期内被越南或墨西哥替代,因为核心零部件仍掌握在中国企业手里。

电动汽车电池成为另一个焦点。美国想发展新能源产业,结果发现电池原材料、组装环节、冷却系统严重依赖中国产品。

哪怕整体产地移出中国,关键环节还得依赖中国出货,尤其是新能源车零部件中的热控系统、电芯封装等精密制造。

关税战开打时,美国家庭先中弹。如果美国全面提高对中国产品关税,每个美国家庭每年消费成本将上涨4700美元:服装涨价60%,儿童玩具、家电类商品跟着涨,连药品价格都往上跳。

论坛上提的那个假设,其实反过来已经在现实中开始了简单预演。这场讨论瑞银投资,不止让西方惊觉中国制造的地位,更把焦点推回来了:中国制造真一停,西方就断供。可咱中国自己呢?

中国经济真能稳住这口气吗?

2022年中国制造业增加值在全球的占比达到30.2%,为全球第一。这个比例不是靠拼命生产,也不是靠价格战堆上去的,是完整产业链、规模产能、持续投入的结果。

但如此庞大的制造体量,需要稳定订单来维持运转,而出口是最直接的需求端。2023年,中国出口机电产品总额为1.4万亿美元,占出口总额的58.5%。

电子、机械、电器设备是重头。只要美国和欧盟停下订单,这块蛋糕立马缩水。工业企业现金流、上游材料采购、下游物流运输,会连带受到压力。

还不只是这些。2023年中国整车出口522万辆,成为全球最大汽车出口国。别看出口美国的整车量不大,但汽车零部件出口额达到877亿美元。

其中一大块终端产品是进入欧美组装厂,再变成德美日系品牌销售到全球。出口停滞,订单中断,组装端会直接缺货,中国工厂订单会迅速减少。

结构上,中国制造业体系以“规模经济”为核心,集中度高,利润率薄,离不开稳定市场。一旦出口口径收缩,原本设定好的生产线会出现冗余,部分中小企业难以支撑,导致就业压力释放。

产业不可能一夜转型,高附加值转产的准备需要时间。传统订单出清速度一旦快于转型节奏,就会形成空窗期。

国家统计局也提示,制造业转型要稳节奏、保空间、建缓冲。这说明即使方向对,也不能断崖操作。

结尾要说的是真话:出口如果真停,中国制造短期内一样会出现“真空期”。问题是中国制造这架大机器,已经开始转弯,开始往“高端跑道”切换。

中国制造早就没打算原地转圈了

2023年中国制造业研发经费投入为1.93万亿元,比2000年增长了38.5倍,年均增长率高达15%。光靠这个数字可能还感受不到转型速度,那就继续往下看。

中国高技术制造业增加值占全部制造业的比重,从2012年的9.4%提升至2023年的15.7%。这不只是比例变化,是制造路径从“代工”向“自造”的结构性迁移。

航空航天、光伏芯片、5G通信、新能源装备……这些曾被外资卡脖子的技术领域,正在成为中国制造的新支柱。

知识产权的数据更直白。2023年中国成为全球最大国际专利申请国,超越美国。谁在申请?华为、中车、宁德时代、中联重科、迈瑞、隆基……每一个都是产业链顶端的名字。

中国制造正加快向全球输出完整解决方案,不止输出“产品”,还输出“标准”“平台”“系统”。

从基础能源系统到轨道交通出口,再到全球软件平台落地,中国制造在做的是“全球布局”,不是出口依赖。

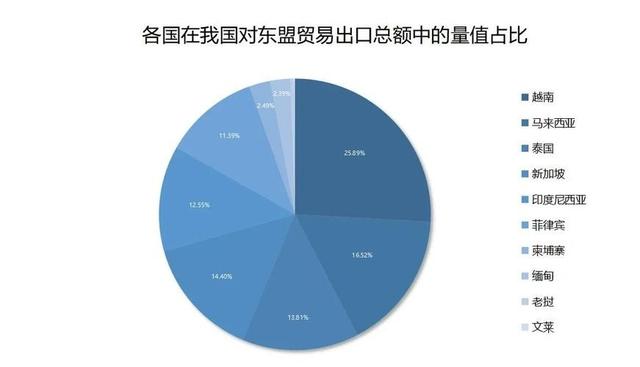

市场方向也在变。2023年中国对东盟、拉美、中东、非洲的出口占比持续提升。

在埃及,中国承建的光伏园区每年减碳200万吨;在巴西,中资制造企业建立独立工厂与研发中心;在阿联酋,智能装备厂商布局本地化组装线。

这些数据清楚说明:中国制造不仅走出去,而且带设备、带技术、带标准一块出去。

以新能源汽车为例,宁德时代已在德国建立工厂,小鹏汽车进入中东市场,零跑出海非洲。这些不依赖西方市场,却为中国制造提供了新的供需闭环。

对中国来说,出口是工具,我们很早就从中低端转型为发展高端、不忘中低;同时,对美出口比重逐年降低,东盟早已坐上第一的宝座。

西方爱打“去中国化”,可从生产到出货再到应用,全球还有哪个国家能一站式解决这么复杂的制造任务?

如果真的中西脱钩了,率先肉疼得受不了的会是谁呢?相信正在打关税战的美国人民能够给出一个答案。

参考资料:

没有中国制造的家可能吗?美媒画了张图….观察者网.2025-04-28

中国制造的全球贡献.环球.2024-09-23瑞银投资

创达盈提示:文章来自网络,不代表本站观点。